イチイの木が突然元気を失い、葉が黄色く変色したり、枝先から葉が枯れるといった症状が見られると、多くの人が「イチイの木の 枯れる原因」を調べたくなるものです。この記事では、病害虫や環境ストレスなどによる枯れる原因はもちろん、寿命による自然な衰えや、再生するのか?といった疑問にも答えていきます。さらに、イチイの木を小さくしたいときの注意点や、肥料不足がもたらす影響、価格とメンテナンスのバランスにも触れます。

枯れ枝の正しい処理方法や、葉が黄色くなる原因、適切な剪定時期なども詳しく解説し、葉の健康状態を維持するための具体策をご紹介します。また、新芽が出ないときの対処法や、移植によるダメージのケアについても網羅していますので、イチイの木を長く美しく育てたい方にとって、実用的な内容となっています。

- イチイの木が枯れる主な原因とその背景

- 葉の変色や枯れ枝などの症状の見分け方

- 適切な剪定や肥料による予防と対処法

- 再生の可能性や移植時の注意点

目次

イチイの木の枯れる原因とは?

- 枯れる原因は病気と環境ストレス

- 枯れ枝が増えるメカニズムとは

- 葉が黄色くなる主な理由

- 寿命による自然な枯れ込みの可能性

- 剪定時期を間違えるとどうなる?

- 枯れた葉は再生するのか?

枯れる原因は病気と環境ストレス

イチイの木が枯れてしまう最大の理由は、主に病気や環境ストレスに由来します。これには、真菌や細菌などの病原体による感染が含まれ、木の内側から静かにダメージが進行していきます。また、気温の極端な変動や乾燥、長引く高温状態、さらには連日の雨による過湿なども、木にとって大きな負担となります。

例えば、カイガラムシのような害虫が葉や枝に寄生すると、吸汁によって養分の流れが阻害され、葉の色が薄れたり、黄色くなったりしてしまいます。これにより、光合成の効率が下がり、木全体の体力が低下していきます。

一方、排水の悪い土壌に植えられたイチイでは、根が長時間湿った状態になり、根腐れを引き起こすリスクが高まります。根に問題が起これば、水や栄養の吸収が阻害されるため、枝や葉にもすぐに症状が現れることになります。

このような背景を考えると、病害虫の定期的なチェックや、土壌環境の見直し、適切な日当たりや風通しの確保といった管理が、イチイの健康を守るうえでとても重要だといえます。長く美しい姿を維持するには、日常のちょっとした変化にも注意を払う必要があります。

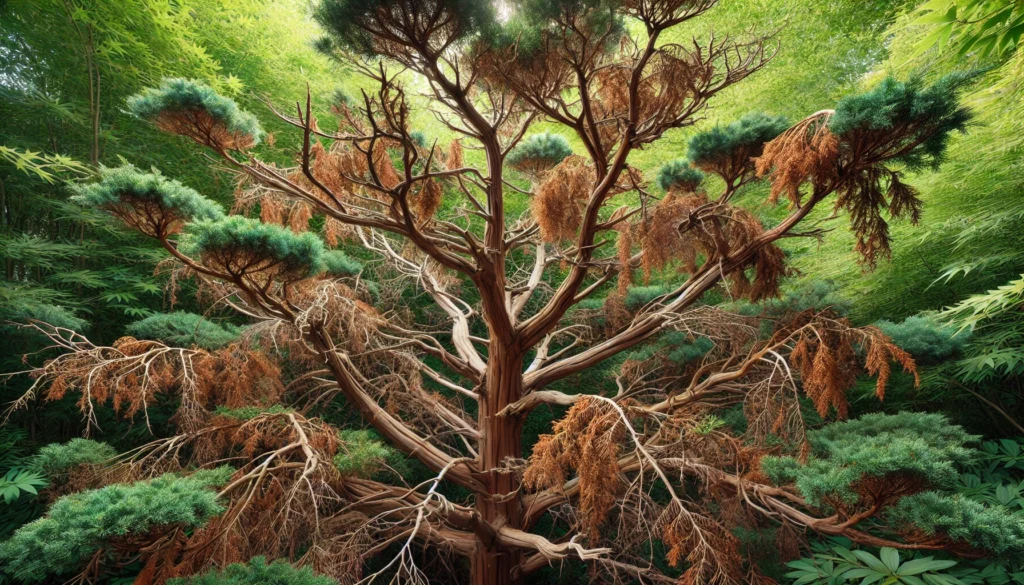

枯れ枝が増えるメカニズムとは

枯れ枝が生じるメカニズムは、木が必要とする水分や栄養の流れが何らかの原因で妨げられることにあります。その一因は、枝や幹の中にある導管に相当する部分が真菌や細菌によって塞がれてしまうためです。

その結果、木の先端にある枝や葉にまで十分な栄養が届かなくなり、最初は目立たない変色が見られ、次第に茶色く枯れたような状態へと変わっていきます。例えば、葉の先が乾燥して丸まってきたときには、すでに水分が届かなくなっている証拠といえるでしょう。

この枯れが進行すると、被害が周辺の枝にも広がり、木全体が弱ってしまいます。放置してしまえば、そのまま回復するのは難しくなります。

そのため、枯れ枝を見つけたら早めに剪定することが大切です。剪定によって病気の拡大を防ぐと同時に、健康な枝への負担を減らす効果も期待できます。また、風通しを良くするための軽い枝透かしも、予防的なケアとして非常に有効です。

葉が黄色くなる主な理由

イチイの葉が黄色くなる現象は、主に栄養不足と根の機能不全が引き金となっています。これは土壌の質が悪かったり、肥料が適切に与えられていなかったり、水分の過不足があったりする場合に発生しやすくなります。特に、窒素分の欠乏は葉の緑色を保つクロロフィルの生成に影響するため、葉が黄色っぽくなる代表的な原因といえるでしょう。

また、硬く締まった土壌では根が十分に呼吸できず、水や栄養を吸収する能力が大きく損なわれます。その結果、健康な葉を維持することが困難になります。過湿による根腐れや、土のpHが適正範囲を外れているケースも同様に葉の変色を引き起こす要因となるため、注意が必要です。

例えば、何年も放置されたイチイの木で突然葉の色が薄くなり、全体的に元気がなくなる現象が見られた場合、これらの問題が複合的に影響している可能性があります。このようなときは、まず土壌の水はけや硬さを確認し、必要に応じてパーライトや腐葉土を加えることで改善が期待できます。加えて、春と秋に緩効性の肥料を施すことで、徐々に葉の色が回復してくることもあります。

寿命による自然な枯れ込みの可能性

イチイは長寿命な木ですが、当然ながら寿命による衰えも避けられません。長い年月を経た木では、幹や枝の内部にある導管や篩管といった水や栄養の通り道が劣化し、全体の活力が低下していきます。そのため、外見上は問題がなさそうでも、内部では老化による衰えが進行していることがあります。

例えば、数十年植えっぱなしで特に手入れをしていないイチイの場合、近年になって急に葉が少なくなったり、枝が枯れ込んできたりすることがあります。これは木がもつ再生力が徐々に失われていく自然なプロセスの一環です。

このような状況では、回復を目指すよりも現状の健康を維持する方向で管理していく方が現実的です。定期的な軽剪定によって風通しを良くし、根への負担を減らすとともに、過湿や乾燥を防ぐ適度な水管理を行うことが推奨されます。また、老木の健康を維持するには、強い剪定を避け、刺激を最小限にとどめるような穏やかな対応が望まれます。

剪定時期を間違えるとどうなる?

適切でない時期の剪定は、イチイに深刻なダメージを与える原因になりかねません。なぜならば、植物にはそれぞれ回復しやすい時期があり、それ以外の時期に枝を切ることで、治癒が遅れるうえに外傷から病原菌が侵入しやすくなるからです。特にイチイのような常緑樹は、成長のタイミングが年に限られているため、剪定のタイミングを誤ると影響が長期間残ることになります。

たとえば、冬の厳寒期に剪定を行うと、切り口が低温によって凍り、組織が破壊されてしまうことがあります。これにより、切り口周辺が茶色く変色したり、内部から腐敗が進んだりするケースもあるため注意が必要です。また、夏の高温期に強剪定を行うと、水分の蒸散が激しくなり、葉や枝がしおれてしまうこともあります。

理想的な剪定時期は、植物の代謝が活発になり始める春先、または活動が緩やかになる秋の初めです。この時期であれば、新しい芽の成長や傷口の回復がスムーズに進み、健康的な状態を保ちやすくなります。また、剪定する際には、晴れた乾燥した日を選び、道具を清潔に保つことで感染リスクを最小限に抑えることも忘れないようにしましょう。

枯れた葉は再生するのか?

結論から言えば、一度枯れてしまった葉は再生しません。これは、葉の細胞構造が壊れてしまうと、再生機能が失われてしまうためです。葉は一度役割を終えると再利用されることはなく、特に先端が白く変色したり、乾燥している場合にはその部分は完全に死んでいると考えられます。

例えば、先端が白くなっている葉をそのままにしていても、新しい葉がその箇所に生えることはありません。むしろ、枯れた葉を残しておくことで、病気や害虫の温床になってしまう可能性もあります。そうならないためにも、見た目が悪いだけでなく健康面でも影響のある枯れ葉は、早めに取り除くことが望ましいです。

ただし、枝そのものが健康であれば、新たに新芽が伸びてくる可能性は十分あります。このような場合には、適切な水分と肥料を与え、風通しの良い環境で育てることが重要です。さらに、成長期にあたる春から初夏にかけては、新芽の発育が特に盛んになるため、この時期を逃さずにお世話を行うことで、イチイの元気な姿を取り戻す手助けになるでしょう。

イチイの木が枯れるのを防ぐには

- 肥料不足が引き起こす枯れ症状

- 新芽が出ない時の対処法

- イチイを小さくしたい時の注意点

- 移植によるダメージと回復方法

- イチイの価格とメンテナンスの関係

肥料不足が引き起こす枯れ症状

肥料不足は、イチイの木の健康状態に非常に大きな影響を与える要因の一つです。栄養が不足すると、まず葉が色あせて薄くなり、光合成の効率が落ちてしまいます。その結果、枝の成長が鈍くなり、新芽の発育にも悪影響を及ぼします。これらは見た目の美しさだけでなく、木の体力そのものを損なうことにもつながります。

実際に、長年にわたって肥料を与えずに放置されたイチイでは、地力が失われ、葉の色が悪くなったり、部分的に枯れ込んだりすることが多く見られます。地表に有機物が少ない状態では微生物の働きも弱まり、土壌の栄養循環も鈍くなってしまいます。

このような問題を避けるためには、春の成長期に常緑樹用のバランス肥料を施すことが有効です。特に緩効性の肥料を根の周囲にまんべんなく撒き、十分な水でしっかりと土に浸透させると効果的です。また、土壌の状態によっては、堆肥や腐葉土を混ぜ込むことで保水力と栄養保持力を高めることもできます。

さらに重要なのは、肥料の量と回数を守ることです。過剰に施すと、根が焼けてしまったり、成分が偏って新たな問題を招く可能性もあります。年に1~2回を目安に、季節ごとに木の状態を観察しながら調整していくのが良いでしょう。

新芽が出ない時の対処法

新芽が出てこない状態は、イチイの木が何らかの強いストレスを受けているサインと考えられます。この問題にはさまざまな要因が関係しており、一つに剪定のしすぎがあります。特に強剪定を行った直後は、木が自らを守るために成長を一時的に止める傾向があり、その結果、新芽の発生が遅れることがあります。

また、根のダメージも新芽の発育を阻害する大きな要因です。土の中での根の健康状態が悪化すると、水分や栄養の吸収効率が低下し、新しい成長に必要なエネルギーが不足してしまいます。加えて、乾燥や水のやりすぎといった水分管理の不備もストレスの原因になります。

例えば、地面が常に湿った状態にあると、根が酸素不足になり、根腐れを起こす危険性が高まります。逆に、極端に乾燥した状態が続くと、水の吸収そのものが困難になり、やはり新芽の生育に支障をきたします。

このような状態にあると感じたら、まずは剪定をしばらく控え、木全体を休ませることが大切です。同時に、根に優しい環境を整え、水やりは土の表面が乾いてから行い、必要に応じて土壌改良を検討しましょう。さらに、液体肥料や葉面散布などで栄養を補助するのも一つの手です。

新芽が出るかどうかの目安は、気温が安定してくる春から初夏の時期です。この間に少しでも芽の膨らみが見られれば、回復の兆しといえるでしょう。焦らず丁寧に様子を見守りながら、イチイ本来の力を引き出していくことが求められます。

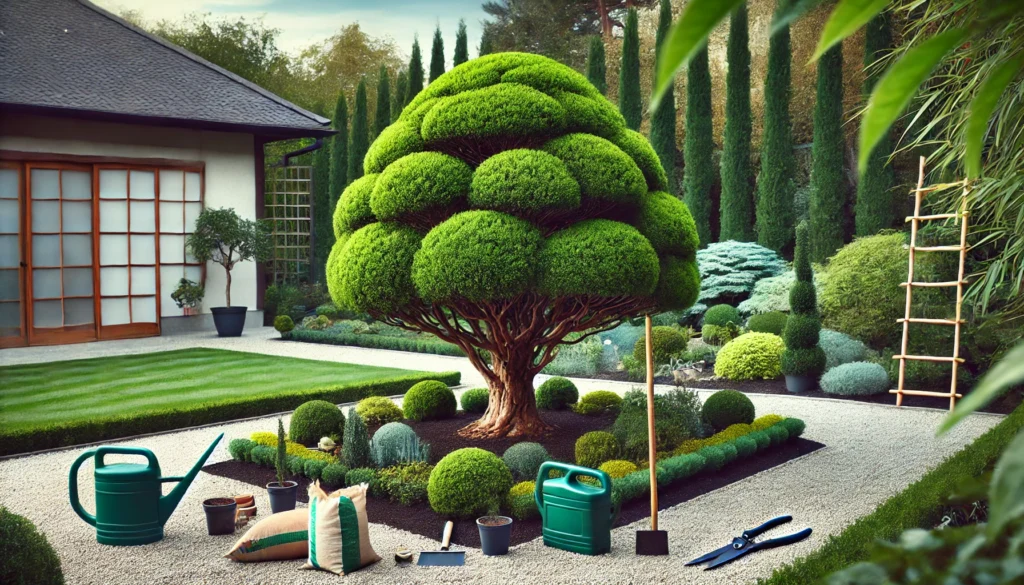

イチイを小さくしたい時の注意点

イチイの樹高をコントロールしたいときは、慎重に段階的な剪定を行うことが不可欠です。これは、突然大幅に剪定をしてしまうと木が強いストレスを受けるため、最悪の場合には枯れてしまうことがあるからです。特にイチイは萌芽力がそれほど強くないため、急激な変化にはあまり耐性がありません。

例えば、10m近くまで成長した木を一気に半分に切ってしまうと、幹の内部にまで影響が及び、木の体力が急激に失われてしまう恐れがあります。そのため、理想的なのは年に1m前後ずつ徐々に高さを詰めていく方法です。これによって、木が剪定に順応しやすくなり、健康状態を保ちつつ形を整えることができます。

また、剪定時には必ず下枝を多めに残すように意識してください。下枝を残すことで光合成が継続でき、木の活力を維持する助けになります。下枝がすべてなくなると、再生する力が弱くなり、新芽も出にくくなってしまいます。さらに、剪定後は追肥や適切な水やりを行い、回復を促す環境を整えることも忘れないようにしましょう。

移植によるダメージと回復方法

イチイは繊細な性質を持つため、移植作業には特に注意が必要です。特に太くて広がった根が切断されると、水分や養分を吸収する力が大幅に落ちてしまい、葉や枝に急激な変化が現れることがあります。こうしたダメージは、時間とともに木全体の弱りへとつながります。

移植直後に葉が茶色く変色したり、枝先が枯れてくる場合、それは根がうまく土に馴染んでいない証拠かもしれません。このような症状が出たときには、まずは根の周辺が過湿または極度に乾燥していないか確認し、必要であればマルチングや土壌の改良を行いましょう。

また、移植のタイミングも成功のカギを握ります。春や秋といった比較的気候が安定している時期に行うことで、根の回復と定着がスムーズに進みやすくなります。移植後は、風通しの良い場所に置き、水やりは控えめにして、根の過湿を避けるよう管理するのがポイントです。必要であれば根の活力を高める活力剤などを使うのも有効です。

長期的には、1~2年を目安に木の状態を観察しながら、少しずつ元のような健康な状態へと導いていくことが望まれます。焦らず、イチイ本来の回復力を信じて、丁寧なケアを継続していくことが大切です。

イチイの価格とメンテナンスの関係

イチイは一般的に高価な庭木の一つとして認識されています。その背景には、成長のスピードが非常にゆっくりであることや、健康的な姿を維持するためには定期的な手入れが欠かせないという特徴があります。特に観賞用として人気のあるイチイは、美しい形状や緑の密度を保つために、細かな剪定や土壌の調整が求められます。

たとえば、10年以上にわたって手入れがされていないイチイを再生させるには、大掛かりな剪定や施肥、土壌改良、病害虫対策といった一連の作業が必要となり、その分だけ人手や資材がかかります。また、根詰まりを防ぐための鉢替えや風通しの確保も必要であり、作業量が増えるにつれて管理コストも上がっていきます。

さらに、イチイは萌芽力があまり強くないため、一度弱ってしまうと回復には長い時間がかかります。そのため、枯れや変色が起きてから手を打つよりも、日頃から予防的な管理を行っておく方が結果的には安上がりになることもあります。

このような事情から、イチイを購入する際は、本体価格だけではなく、将来的なメンテナンスにかかるコストや労力を念頭に置く必要があります。定期的な剪定、肥料の施用、害虫のチェックといった地道なケアを継続することで、イチイの美しさを長く楽しむことができるのです。

イチイの木の枯れる原因を総括して整理する

- 真菌や細菌などの病原体による感染がある

- 高温や乾燥、過湿などの環境ストレスが影響する

- 害虫による吸汁で栄養が不足することがある

- 排水不良の土壌で根腐れを起こしやすい

- 枝の導管が詰まり水や栄養が届かなくなる

- 硬い土壌による根の呼吸不全がある

- 土壌のpHバランスの乱れが栄養吸収を妨げる

- 肥料不足によって葉が色あせ成長が鈍る

- 葉が黄色くなったり先端が枯れたりする兆候がある

- 寿命によって導管が劣化し自然に衰えることがある

- 剪定の時期を誤ると回復が遅れ病気の原因となる

- 枯れた葉は再生しないため早期の除去が必要

- 新芽が出ないのはストレスや根の障害が関係する

- 急激な剪定で木が弱り再生力を失うことがある

- 移植で根が傷つき栄養供給が困難になる場合がある