オダマキの花を育てていると、「なぜか枯れてしまった」「冬になると枯れますか?」といった不安を感じることがあるかもしれません。この記事では、そんな悩みを抱える方のために、オダマキが枯れる原因を中心に、育て方のポイントや注意点を詳しく解説しています。暑さに強いのかどうか、冬越しで気をつけるべき点、鉢のサイズ選びが生育に与える影響など、初心者でもわかりやすく紹介します。

また、オダマキの寿命や、枯れたらどうすればいいのかといった対応方法、切り戻しや株の更新についても触れており、植物を長く健康に保つためのコツが詰まっています。さらに、種まきの適切な時期や発芽日数、種まきが発芽しないときの原因と対処法、秋の種まきのメリット、こぼれ種による自然な増やし方についても実践的に紹介します。

この記事を読むことで、オダマキの基本的な育て方を改めて確認しながら、枯れにくくするための具体的な方法がわかるはずです。

- オダマキが枯れる季節ごとの主な原因と対策

- 枯れたときの具体的な処置と切り戻し方法

- 種まきが発芽しない理由とその解決法

- 鉢選びや育て方による健康管理のポイント

目次

オダマキが枯れる原因と対策とは?

- 冬になると枯れますか?寒さへの対応法

- 暑さに強い?夏の枯れ対策を解説

- 寿命はどのくらい?株の更新時期

- 枯れたらどうすればいい?切り戻しの方法

- 冬越しのポイントと注意点

- 鉢のサイズと通気性が与える影響

冬になると枯れる?寒さへの対応法

このため、オダマキは冬になると地上部が枯れることがありますが、根は生きている場合が多いため心配はいりません。地上部がなくなると、一見すると完全に枯れたように見えるかもしれませんが、実際には春に向けてエネルギーを蓄えている状態です。寒さによって花芽が作られる性質があり、一定の低温が必要です。むしろ、冬の寒さが足りないと翌年の開花に影響を与えることもあります。

ただし、凍結や霜に繰り返し当たると根まで傷んでしまう恐れがあるため、寒冷地ではしっかりとした防寒対策が必要です。私であれば、腐葉土や落ち葉を株元にかけて、断熱効果を高めるようにしています。また、鉢植えの場合は軒下などの比較的暖かい場所に移動させるのも有効です。寒風を避けるだけでもダメージは軽減されます。

暑さに強い?夏の枯れ対策を解説

むしろ、オダマキが苦手とするのは暑さです。特に梅雨明けから真夏にかけては高温多湿になりやすく、蒸れが原因で枯れることがあります。気温が高いだけでなく、湿度も加わることで根元の通気性が悪くなり、カビや根腐れが起こりやすくなるのです。このような環境は、オダマキにとって非常にストレスとなります。

こうした環境では、日当たりの強い場所よりも午前中だけ日が当たり、午後は日陰になるような場所が適しています。さらに、風通しを良くし、枯れた葉は早めに取り除くことで蒸れを防げます。加えて、マルチングを避けて株元を乾燥させ気味に保つことで、病害を予防することができます。私の場合は、夏場は週に1〜2回程度の水やりに控えるようにしています。

寿命はどのくらい?株の更新時期

いくら丁寧に育てていても、オダマキの寿命は一般的に3~4年ほどとされています。年数が経つにつれて花つきが悪くなったり、株が弱ってきたりするのは自然な現象です。開花が少なくなったり、葉の勢いがなくなってきたと感じたら、寿命が近づいているサインかもしれません。

このため、定期的に種をまいたり、新しい苗を育てることで、花壇の美しさを保つことができます。こぼれ種を活用すれば、自然に更新することも可能ですが、理想的には自分で種まきや苗の購入を計画的に行うのが確実です。特に異なる品種を組み合わせて植える場合は、交雑による色や形の変化も楽しめるでしょう。

私は2年ごとに株の更新を心がけています。そうすることで、常に元気な株が庭に揃い、季節ごとに美しい花を楽しむことができています。更新を意識することで、病害虫のリスクも下がり、長期的に健康なガーデンを保つことができます。

枯れたらどうすればいい?切り戻しの方法

枯れたように見えるオダマキも、地上部だけが枯れているケースが多くあります。ここでは、枯れた部分を2~3cmほど残して根元からカットする「切り戻し」が有効です。これにより風通しが良くなり、病害虫の発生も抑えられるだけでなく、新しい芽が出やすくなるというメリットもあります。

特に夏の終わりや冬の始まりなど、環境の変化が大きい時期に枯れが見られる場合は、根が生きている可能性が高いため、すぐに諦めず様子を見ることも大切です。なお、完全に腐ってしまっている場合は、土壌の状態や根の腐敗を確認しましょう。異臭がする、土が常に湿っているといった場合は、根腐れの可能性が高いので、植え替えや土壌改善を検討してください。

冬越しのポイントと注意点

このように、冬越しのためには防寒と水やりの管理が重要になります。オダマキは寒さには比較的強いものの、凍結や乾燥に注意が必要です。特に寒冷地では、土が凍りつくことで根がダメージを受ける可能性があるため、防寒対策をしっかり行いましょう。腐葉土やワラ、バークチップなどを使ったマルチングは、保温効果だけでなく乾燥防止にも役立ちます。

また、鉢植えで育てている場合は、北風が直接当たらない場所に移動させることをおすすめします。軒下やベランダの壁際など、風の影響を受けにくい場所が理想です。さらに、水やりの頻度にも注意が必要で、冬は成長が止まっているため、土が乾いてから数日おいて水を与えるくらいがちょうどよいでしょう。過湿状態は凍結リスクを高めるため、乾燥気味に管理することが大切です。

いずれにしても、地上部が枯れても根が無事であれば、春には再び芽吹きます。枯れたように見えても慌てて処分せず、春まで待つことが回復への近道です。私は、冬の間はオダマキの鉢をまとめて保護するようにしており、ビニール温室などを利用するとより確実な冬越しが可能です。

鉢のサイズと通気性が与える影響

私は、鉢のサイズや素材にも注意を払っています。小さすぎる鉢では根詰まりを起こしやすく、通気性も悪くなりがちです。オダマキは直根性の植物なので、深さのある鉢を選ぶことがポイントです。浅い鉢だと根が十分に張れず、生育が鈍ってしまいます。

一方、深さのある素焼き鉢は通気性・排水性ともに優れており、根腐れを防ぐのに役立ちます。特に湿度の高い季節には、通気性の良さが根の健康に直結します。また、鉢底に軽石を敷いたり、鉢穴を複数設けたりすることで、排水性をさらに向上させることが可能です。

加えて、夏場は特に風通しの良い場所に置き、水はけのよい土を使用することで、健康な株を保つことができます。私は赤玉土と腐葉土を混ぜた配合を使用し、排水性と保水性のバランスをとっています。鉢選びと土づくりの工夫で、オダマキはより長く、元気に育ちます。

オダマキが発芽しない原因を知ろう

- 秋に種まきは適期?成功させるコツ

- 種まき時期のズレが招く問題

- 種まきしても発芽しない理由と対処法

- 発芽日数は?目安と環境調整

- こぼれ種での自然な増やし方

- 育て方の基本をもう一度おさらい

秋に種まきは適期?成功させるコツ

こうして、オダマキの種まきは秋が適期とされています。秋にまくことで、冬を越えて春に芽が出やすくなります。気温が下がることで種の休眠が自然に解除され、花芽形成がスムーズになるのです。この低温による刺激が、春の発芽を促すスイッチとして機能します。

また、秋まきのメリットは、春先の気温の上昇に合わせてスムーズに発芽し、生育期間をしっかり確保できる点にあります。早く成長した株は春にしっかりと根を張り、開花までのプロセスを順調に進められます。一方で、種まきのタイミングが極端に早いと、秋の高温により種が傷んだり、カビが生えるリスクが高まります。

逆に遅すぎると、気温が下がりすぎて発芽の準備が整わず、そのまま冬を迎えてしまい、発芽が翌年に持ち越される場合もあります。そのため、最適な種まき時期は9月中旬から10月上旬が目安とされます。地域差を考慮し、気温や日照時間を観察しながら調整しましょう。

種まき時期のズレが招く問題

もし、適切な時期を外して種まきをしてしまうと、発芽率が大きく下がります。例えば、真夏にまいた場合は高温で種がダメになり、土壌の乾燥も相まって発芽に適さない環境になります。高温下では、カビや細菌の繁殖も早く、発芽を待つ前に種が腐敗してしまう可能性もあるのです。

一方で、真冬にまけば低温の影響で発芽が大幅に遅れたり、そもそも発芽が始まらないまま春を迎えることになります。寒さに強いといっても、発芽に必要な最低気温に達していなければ、種は休眠状態のままになります。このため、地域の気候に合わせてタイミングを調整することが非常に重要です。

これを理解した上で、地域に合ったスケジュールを立てると失敗が減ります。特に初めて種まきを行う方は、前年の気象データなども参考にして、平均気温の推移を見ながら最適な時期を見極めるようにしましょう。

種まきしても発芽しない理由と対処法

それでは、種まきしたのに発芽しない場合、何が原因なのでしょうか?主な理由は、水のやりすぎ、気温の不適合、光不足などが挙げられます。中でも最も多いのが、水の管理ミスです。土の湿度が高すぎるとカビが発生しやすく、種が腐ってしまうこともあります。一方で、乾燥しすぎても水分が足りず、発芽には至りません。

また、オダマキの発芽に適した気温は15~20℃前後とされており、温度が高すぎても低すぎても発芽を妨げる要因となります。特に夜間の気温が低くなりすぎると、日中との温度差が大きくなり、発芽のタイミングが遅れてしまいます。さらに、光の影響も無視できません。オダマキの種は嫌光性とされることがあり、光を遮る軽い覆土が必要な場合があります。厚く覆ってしまうと、逆に発芽しにくくなるため注意が必要です。

発芽を促す工夫としては、一晩水に浸けてからまく「とりまき」や、播種後に保温性の高い育苗器を使う方法があります。これらの工夫により発芽率が高まります。加えて、使用する土も清潔で排水性の高いものを選びましょう。培養土は新しいものを使い、古い土や再利用土は避けるのが安心です。発芽に失敗した際には、まずこれらの基本条件をひとつずつ見直してみることが大切です。

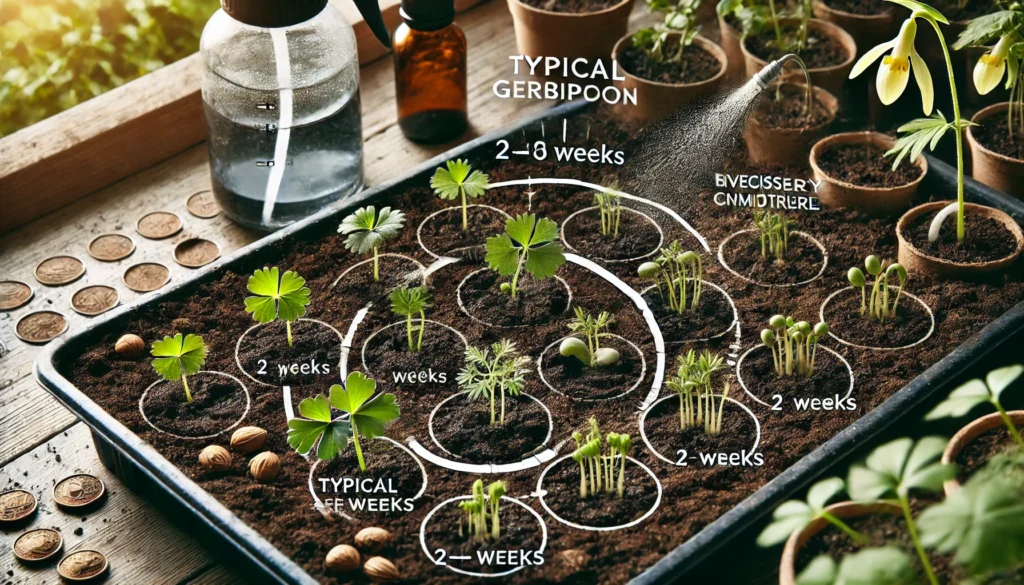

発芽日数は?目安と環境調整

実際、オダマキの種は発芽に2〜4週間かかることが多いです。これは他の園芸植物と比べてもやや長めで、根気よく待つ姿勢が必要になります。中には1ヶ月以上かかる場合もあり、すぐに芽が出ないからといって諦めてしまうのは早計です。

ただし、気温や湿度が安定していないと発芽がさらに遅れることがあります。たとえば、昼夜の寒暖差が大きい環境では、発芽に必要な条件がそろわず、成長スピードも落ちてしまうことがあります。こうした状況を避けるためには、育苗トレイなどを使って温度と湿度をしっかり管理することが有効です。

例えば、ビニールカバーを使えば保温効果が得られ、温度を一定に保つことができます。また、室内で育苗マットを活用することで、発芽に必要な温度帯を維持しやすくなります。湿度については、表土が乾かない程度に霧吹きで軽く水を与える方法がおすすめです。こうした手間をかけることで、発芽の成功率がぐっと高まります。

こぼれ種での自然な増やし方

オダマキはこぼれ種で自然に増える植物としても知られています。花が終わった後に種を採らずにそのままにしておくと、自然と地面に落ち、翌年以降に芽を出すことがあります。これは手間がかからず、初心者にも優しい方法ですが、管理が行き届かない場合は望まない場所に発芽してしまうこともあります。

たとえば、花壇の縁や他の植物の根元などに勝手に芽を出し、植栽のバランスを崩すこともあるため注意が必要です。したがって、あらかじめ増やしたい場所を選んで、種が落ちやすいように配置したり、周囲の環境を整えておくと管理がしやすくなります。また、こぼれ種で育った苗は親株と少し違う花色になる場合もあり、それもまたガーデニングの楽しみのひとつです。

自然のリズムに任せて増やす方法ですが、発芽までの環境に左右されやすいため、ある程度の手入れをしながら見守る姿勢が大切です。発芽したら間引きを行い、育ちの良いものを選んで残すことで、より健全な株に育てることができます。

育て方の基本をもう一度おさらい

ここで、オダマキの基本的な育て方をおさらいしておきましょう。日当たりの良い半日陰、風通しの良い環境、水はけのよい土を使用することがポイントです。土は赤玉土と腐葉土を混ぜたものが適しており、保水性と排水性のバランスがとれた状態が理想です。

水やりは土の表面が乾いてからたっぷりと行いますが、過湿にならないように注意しましょう。特に梅雨時期は蒸れやすくなるため、枯れた葉や花がらを早めに取り除くことで病気を防げます。肥料は控えめにし、生育期に緩効性肥料を月に一度程度与えるのが適切です。

また、病害虫に注意し、葉の裏までチェックする習慣を持つと、ハダニやアブラムシなどの害虫を早期に発見できます。適度な剪定を心がけることで、株の形を整えるだけでなく風通しも良くなり、全体の健康を保つ助けになります。

オダマキが枯れる原因とその対策まとめ

- 冬に地上部が枯れても根は生きていることが多い

- 寒さによって花芽形成が促されるため一定の低温が必要

- 凍結や霜による根へのダメージには防寒対策が必要

- 真夏の高温多湿で蒸れや根腐れが起きやすい

- 午前日なた午後日陰が夏の適した栽培環境

- 枯れた葉を放置すると病害虫の温床になりやすい

- オダマキの寿命は一般的に3~4年程度

- 定期的な種まきや苗更新で株の若返りが可能

- 切り戻しで風通しを良くし、新芽の発生を促進できる

- 冬越しには乾燥と凍結を防ぐための水やり管理が重要

- 深さのある鉢と良好な通気性が根の健康を支える

- 秋の種まきは自然な休眠解除により発芽を助ける

- 適切でない種まき時期は発芽不良の大きな要因となる

- 種が発芽しない主因は水分管理や温度・覆土の不適切さ

- こぼれ種による自然増殖も可能だが管理は必要