ルピナスを育てていると、ある日突然元気がなくなり「枯れたらどうする?」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。特に「ルピナス 枯れる原因」と検索してたどり着いた方は、鉢植えでの育成中に花が落ちる、茎が曲がる、葉がしおれるなど、さまざまなトラブルに直面しているはずです。

この記事では、ルピナスが暑さに弱い性質を持っていることや、日本の高温多湿な夏をどう乗り越えるかといった「夏越しの仕方は?」という疑問に答えながら、根腐れが起きた場合の復活方法や、水やりの頻度を見直すタイミングなど、具体的な対処法をわかりやすく紹介していきます。

また、冬枯れする?という疑問に対しても、寒さに対するルピナスの特徴や管理の注意点を丁寧に解説します。プランターでの育て方、失敗しないための土選びや、通気性・排水性のポイント、さらには「増えすぎ」による蒸れや「病気」予防のための剪定方法にも触れていきます。

初めてルピナスを育てる方から、毎年挑戦しているけれどうまくいかない方まで、この記事を読むことで原因をしっかり把握し、適切な対策がとれるようになるはずです。

- ルピナスが枯れる主な原因とその見分け方

- 根腐れや病気によるトラブルの対処法

- 季節ごとの適切な水やりや管理方法

- 鉢植えやプランター栽培時の注意点

目次

ルピナス枯れる原因と対処法とは

- 枯れたらどうする?すぐ試すべき方法

- 根腐れからの復活は可能?

- 鉢植えで起きやすいトラブル

- 水やり頻度の見直しがカギ

- 夏越しの仕方は?高温対策の基本

- 病気による枯れのサインとは

枯れたらどうする?すぐ試すべき方法

ルピナスが枯れてしまった場合、まずはその原因を冷静に見極めることが非常に重要です。なぜなら、ルピナスが枯れる背景にはさまざまな理由があり、それぞれに適した対処法をとらなければ逆効果になってしまう恐れがあるからです。

例えば、水切れによって葉がしおれたり枯れたりしている場合には、すぐにたっぷりと水を与えることで回復する見込みがあります。水分が根までしっかり届くように、鉢底から水が流れ出る程度に与えることが効果的です。

一方で、根腐れが原因の場合は、土が常に湿った状態であることが多く、水をさらに与え続けてしまうと症状が悪化する恐れがあります。根が黒くなっていたり異臭がしたりする場合は、根腐れが進行している可能性があります。

このように、ルピナスが枯れていると感じたときには、焦らずに葉の色や茎の張り、土の湿り具合、さらには根の状態まで丁寧に観察しましょう。初動の判断が適切であれば、株を元気に回復させられる可能性は十分にあります。

根腐れからの復活は可能?

結論から言えば、初期の根腐れであればルピナスが復活する可能性は十分にあります。ただし、根の傷み具合が進んでしまっている場合は、回復までに時間がかかったり、最悪の場合は枯れてしまうこともあるため、できるだけ早い段階での発見と対応が重要です。

根腐れが起こる主な原因は、水の与えすぎや、通気性・排水性の悪い用土を使っていることにあります。特に鉢植えの場合は、水が底から抜けにくくなると、鉢の中が常に湿った状態になりやすく、根が呼吸できずに腐ってしまいます。根が黒く変色し、触るとブヨブヨしていたり、土から腐敗臭が漂ってくるようであれば、かなり深刻な状態といえるでしょう。

このようなときには、まず植物を鉢から丁寧に取り出し、傷んだ根を清潔なハサミで切り取ります。その際、健康な根を傷つけないように注意が必要です。根を整えたら、古い土をできるだけ取り除き、新しい通気性の良い培養土に植え替えましょう。

さらに、今後の根腐れを防ぐためには、水やりの頻度を見直すことが大切です。水やりは、土の表面がしっかり乾いてから行い、必要に応じて鉢の底に敷く軽石などで排水性を確保する工夫も効果的です。

鉢植えで起きやすいトラブル

鉢植えのルピナスは、地植えに比べてトラブルが発生しやすい傾向にあります。その理由は、鉢という限られたスペース内での栽培は、土壌の通気性や排水性、さらには根の成長環境にも大きな制限があるためです。

特に注意すべきなのは、根詰まりや水はけの悪化といった問題です。鉢が小さいままだと根が成長できず、必要な酸素や水分、栄養の吸収もうまく行かなくなり、植物全体の健康に影響が出ることがあります。

さらに、鉢内の土が古くなることで排水性が低下し、過湿状態が続いてしまうケースも少なくありません。これが続くと、根腐れなど深刻な問題につながってしまいます。

例えば、鉢底から根がはみ出しているような場合や、水やり後に水が鉢底からスムーズに抜けない場合は、植え替えのサインと考えましょう。ひと回りかふた回り大きめの鉢に変えて、通気性と排水性に優れた新しい用土を使うことが大切です。

加えて、鉢の素材にも注目しましょう。素焼きの鉢は通気性が良く、水分の蒸散も助けるため、ルピナスにとって理想的な環境を作りやすくなります。

水やり頻度の見直しがカギ

ルピナスは過湿に弱いため、水やりの頻度を誤ると根腐れや病気の原因になります。基本的には、土の表面が乾いてから水を与えることが重要で、常に湿っている状態は避けましょう。水やりの際は、鉢底からしっかりと水が流れ出るまで与えると、根全体に水分が行き渡りやすくなります。

例えば、毎日決まった時間に機械的に水を与えるのではなく、その日の気温や湿度、日照時間などを考慮し、土の表面の乾き具合を指で確認してから水やりを判断することが大切です。実際、ルピナスは過湿で弱りやすいため、表面が湿っているときは無理に水を与えず、自然に乾燥するのを待つのが賢明です。

また、季節によっても水の必要量は大きく変わります。夏場は日差しが強く蒸発量も多いため、水やりの回数や量を増やす必要があります。一方で、冬場は気温が下がり植物の成長も緩やかになるため、水分の吸収力も落ちます。このため、冬季には週に1〜2回程度に頻度を落とし、乾燥気味に管理することで根腐れを防ぐことができます。

加えて、水やりの時間帯も大切です。朝のうちに行えば、その後の気温上昇で鉢の中が乾きやすくなり、夜間の湿度によるリスクを減らすことが可能です。

夏越しの仕方は?高温対策の基本

夏場はルピナスにとって最も厳しい季節です。その理由は、高温多湿の日本の気候がルピナスの生育に適しておらず、根や葉に強いストレスを与えるからです。もともと冷涼な地域を原産とするルピナスは、35℃近い気温や湿気の多い空気に非常に弱く、少しの油断で枯れてしまうこともあります。

このため、夏越しを成功させるには「涼しい場所での管理」が欠かせません。例えば、日中は直射日光が当たらない北側の風通しの良い場所に鉢を移動させるのが効果的です。朝と夕方は涼しい風が通りやすいため、その時間帯に換気をしっかり行い、湿気がこもらないようにするとさらに良いでしょう。

また、鉢植えで管理している場合には、遮光ネットを使って直射日光をやわらげたり、鉢の下にレンガを敷いて通気性を高めたりといった工夫が有効です。さらに、夕方に軽く水を与えることで、鉢内の温度上昇を和らげ、植物へのストレスを軽減する効果も期待できます。高温に備えた環境作りが、夏越し成功のカギとなります。

このような小さな工夫を積み重ねることで、ルピナスを夏の猛暑から守り、翌年も元気に花を咲かせることができるでしょう。

病気による枯れのサインとは

ルピナスが病気で枯れる場合、いくつかのサインが現れます。特に「うどんこ病」「ハダニ」「根腐れ」は注意すべき病害です。これらの病気は放置すると急速に広がり、株の健康を著しく損なうため、早期発見と早期対策が重要になります。

例えば、葉の表面に白い粉のようなものが付着していたら、それはうどんこ病の兆候かもしれません。この病気は湿度が高く風通しの悪い環境で発生しやすく、放置すると葉全体に広がって光合成が妨げられ、株の活力が低下します。

また、葉の裏に小さな虫や変色が見られた場合はハダニの可能性もあります。ハダニは乾燥した環境を好み、肉眼では見つけにくいこともありますが、被害が進むと葉が黄色くなり、斑点状に枯れが広がります。葉の裏をルーペで確認したり、ティッシュで軽くなぞって赤い斑点が付く場合は、ハダニの可能性が高いでしょう。

根腐れの場合は、葉のしおれや全体の元気のなさ、そして水やりをしても回復しない様子がサインとなります。根を確認すると黒く変色していたり、悪臭がする場合は根腐れが進んでいる証拠です。

このような症状が現れたら、早めに専用の薬剤を使うことが大切です。殺菌剤や殺虫剤の使用はもちろんのこと、風通しを良くしたり、不要な葉を取り除いて株の環境を整えることも効果的です。放置すると病気が広がり、株全体が枯れてしまうこともあるため、日々の観察と早めの対処が健康維持の鍵となります。

ルピナスが枯れる環境と習性

- 暑さに弱い?夏枯れの注意点

- 冬枯れする?寒さ対策のコツ

- 花が落ちるのはなぜ?

- 曲がる茎の原因と対処法

- 増えすぎたときの剪定と管理

- 育て方プランターで注意する点

暑さに弱い?夏枯れの注意点

ルピナスは暑さに非常に弱い植物です。これは、原産地が冷涼な地域であることが関係しており、高温多湿な日本の夏は大きなストレス要因となります。ルピナスの多くは寒冷地での生育に適応しているため、強い日差しや蒸し暑さが長く続くと、成長が鈍化し、やがて枯れてしまうこともあります。

そのため、夏になると葉がしおれたり、花が早く終わってしまうことがあります。葉の縁が焼けたように変色したり、茎が弱々しく垂れてくる場合もあり、これらの症状を放っておくと、株がどんどん弱って最終的には完全に枯れることもあります。暑さによるダメージは、回復が難しいため、事前の対策がとても重要です。

例えば、気温が25℃を超えるような日が続く場合は、できるだけ風通しの良い場所へ鉢を移動させましょう。直射日光が強い時間帯は、遮光ネットなどを使って日差しを和らげるとより効果的です。また、水やりのタイミングにも注意し、涼しい朝か夕方に行うことで、根へのダメージを最小限に抑えることができます。

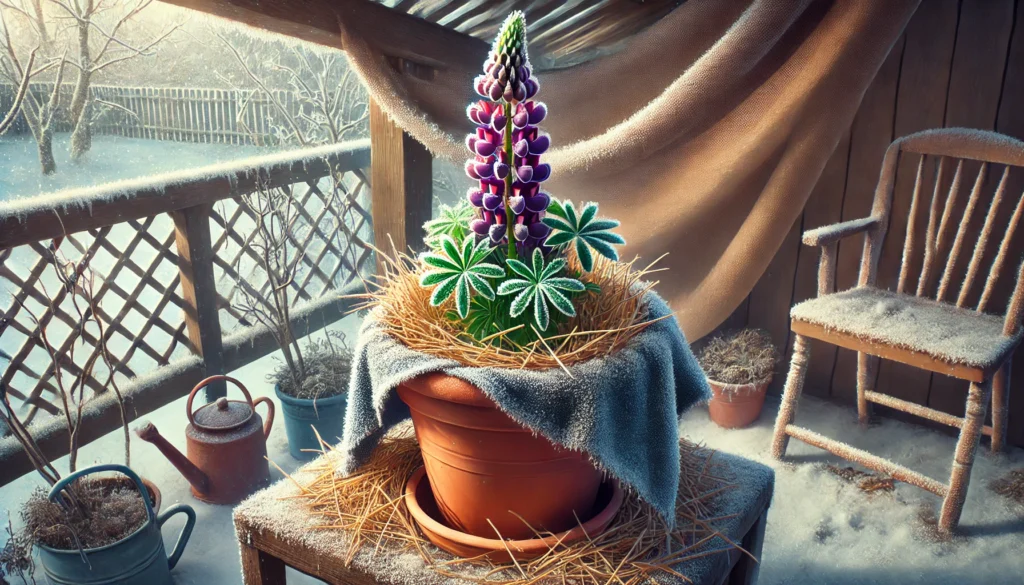

冬枯れする?寒さ対策のコツ

ルピナスは比較的寒さには強い植物ですが、地域や育てる環境によっては冬の寒さで枯れてしまうこともあるため、油断はできません。特に日本の寒冷地域では、気温が急激に下がる夜間や冷たい風の影響を受けやすく、想像以上にダメージを受けることがあります。

例えば、-5℃以下になる地域では、地植えのままでは根が凍結してしまう恐れがあるため、株元を藁やバークチップ、腐葉土などで厚く覆って寒さから守る工夫が求められます。こうすることで、地温の低下を防ぎ、根が傷むのを軽減できます。

また、鉢植えで育てている場合はさらに注意が必要です。鉢は地面と比べて気温の影響を受けやすいため、寒風が当たらない軒下や室内の日当たりの良い窓辺に移動させるのが効果的です。寒さが厳しい地域では、不織布やビニールなどで鉢全体を覆って保温する方法もあります。

このように、冬越しの環境を整えることが、ルピナスを翌年も元気に育てるための重要なポイントになります。

花が落ちるのはなぜ?

ルピナスの花がポロポロ落ちる場合、それは植物が感じているストレスのサインであることが多いです。花が咲いてもすぐに落ちてしまうような場合は、何らかの環境要因がルピナスにとって過酷になっていると考えられます。主な原因としては、水切れや急激な気温の変化、日照不足のほか、風通しの悪さや過湿状態による根の不調なども挙げられます。

たとえば、日中はしっかりと日が当たっていても、夜になると急激に気温が下がるような寒暖差の大きい環境では、花がショックを受けてしまい、開花期間が短くなったり、未開花のつぼみがそのまま落ちてしまうことがあります。これらの症状は、見た目には急に花が減ったように見えるため、異変に気づきやすいポイントでもあります。

このような事態を防ぐためには、できるだけ温度や湿度の変化が少なく、日当たりと風通しのバランスが取れた場所でルピナスを管理することが大切です。また、日々の観察を怠らず、水やりのタイミングや鉢の位置、環境の変化などに気を配ることで、花落ちの予防にもつながります。花が落ちた場合は、単に一時的な現象と捉えず、株全体の状態や育て方を見直す良い機会と捉えましょう。

曲がる茎の原因と対処法

茎が曲がる主な原因は、日照不足や水分の偏りにあります。特に日光を求めて茎が一方向に伸びてしまう「徒長」と呼ばれる状態は、鉢植えのルピナスによく見られる現象です。これは、植物が十分な光を得ようとして過剰に茎を伸ばすことで起こり、見た目のバランスが悪くなったり、倒れやすくなったりする要因にもなります。

これを防ぐには、日当たりの良い場所に置くことが第一です。さらに、植物の光の偏りを避けるために、鉢の向きを定期的に90度ずつ回すなどして、全体に均等に光が当たるように調整することが効果的です。これにより、茎が真っすぐ上に伸びやすくなり、姿勢のよい株に育ちやすくなります。

また、水やり時に土が一方向だけ湿っているような場合も注意が必要です。偏った水分は根の成長を一方向に偏らせてしまい、その結果として茎のバランスも崩れることがあります。そのため、鉢の中心に均等に水が行き渡るような方法で水やりを行いましょう。加えて、定期的に用土の状態を確認し、排水性や通気性が損なわれていないかもチェックすることが大切です。

増えすぎたときの剪定と管理

ルピナスは元気に育つと茎や葉がどんどん繁茂し、次第に内部が蒸れてしまいやすくなります。特に梅雨時期や夏場など、湿度が高く風通しが悪い状況では、蒸れが原因となって病気や枯れを引き起こすことがあります。こうした状態を防ぐためにも、日常的に適度な剪定を行うことが重要です。

例えば、葉が込み合ってきたと感じたら、まずは株の下部にある下葉や、色が薄くなってきた古い葉を中心に間引くようにカットしてみましょう。これにより、株全体に風が通りやすくなり、蒸れの軽減とともに病害虫の発生も抑えることができます。剪定は晴れた日の午前中に行うと、切り口が乾きやすく感染予防にもなります。

また、花が咲き終わったあとの管理も大切です。花後にそのまま種を作らせてしまうと、株のエネルギーが種の生成に集中してしまい、次の花芽を育てる力が弱まる可能性があります。そのため、花が終わったタイミングでできるだけ早めに花茎を切り戻しておくことで、株の疲労を防ぎ、長く健康な状態を保つことができます。

さらに、必要に応じて軽く全体を整えるような「軽剪定」を月に一度程度行うと、美しい草姿を維持しやすくなります。こうしたこまめなケアが、ルピナスを一年を通して美しく育てるためのポイントとなります。

育て方プランターで注意する点

プランターでルピナスを育てる場合は、水はけと風通しを特に意識する必要があります。なぜなら、プランターという限られたスペースでは、根が広がる余地が少なく、土の質や空気の流れによって環境が急速に悪化しやすいからです。特に夏場の高温多湿の時期や、長雨が続く季節には、蒸れや過湿が一気に進行しやすくなります。

例えば、プランターの底に軽石をしっかりと敷き詰め、その上に草花用にブレンドされた通気性の良い培養土を使用することで、排水性と通気性を確保できます。市販の培養土に赤玉土やバーミキュライトを混ぜて、独自に配合を調整するのも効果的です。こうした土壌環境を整えることは、根腐れや湿気によるカビ、病害の発生を防ぐためにとても重要です。

また、複数株を同じプランターに植える際には、株同士の間隔を広めに確保することが大切です。一般的には20cm〜30cm程度の間隔を空けると、風通しが良くなり、葉や茎が密集して蒸れるのを防ぐことができます。さらに、プランターの設置場所にも配慮し、風が通る場所や日当たりのよい位置を選ぶことで、健康的な生育環境を保つことができます。

このように、プランター栽培では環境の小さな変化が植物の健康に大きな影響を及ぼすため、日常的なチェックと細かな配慮が欠かせません。

ルピナスの枯れる原因を総括して整理すると

- 水切れによる葉のしおれや萎縮

- 過湿による根腐れの進行

- 排水性の悪い用土や鉢による通気不足

- 小さすぎる鉢による根詰まり

- 鉢底から水が抜けない状態の放置

- 水やりの頻度が多すぎる管理ミス

- 高温多湿による夏バテや蒸れ

- 日照不足による光合成の低下

- 急激な寒暖差によるストレス

- ハダニやうどんこ病など病害虫の発生

- 花後に種を放置して株が消耗

- 株の内部が茂りすぎて風通しが悪化

- 茎の徒長による倒伏や変形

- 冬季の凍結による根のダメージ

- 株間が狭く蒸れやすいプランター管理